[楽しい園芸・野菜のルーツ] [ベジタブルライフ] [私の食育日記] [バックナンバー]

楽しい園芸 – プロから聞いたアドバイスを紹介。初めての人もおまかせ! –

【あなたもチャレンジ!家庭菜園】カラシナ ピリッとした辛みを楽しむ

園芸研究家 ●成松次郎

カラシナ(芥子菜)はアブラナ科の不結球菜類で、ピリッとした辛みのアリルイソチオシアネートは、食欲増進と殺菌効果を示します。栄養成分として、ビタミン類、ミネラルを多く含む緑黄色野菜です。カラシナはやや冷涼な気候に適し、夏の暑さに弱いものの、寒さには強い野菜です。そのため秋まきし、秋~冬取りが一般的です。

カラシナ(芥子菜)はアブラナ科の不結球菜類で、ピリッとした辛みのアリルイソチオシアネートは、食欲増進と殺菌効果を示します。栄養成分として、ビタミン類、ミネラルを多く含む緑黄色野菜です。カラシナはやや冷涼な気候に適し、夏の暑さに弱いものの、寒さには強い野菜です。そのため秋まきし、秋~冬取りが一般的です。

[品種]

日本各地に固有の品種があり、山形青菜(山形)、山潮菜(福岡)、島菜(沖縄)など。また、葉が柔らかい「セリフォン」(サカタのタネ)、赤紫に色づく「コーラルリーフプルーム」(タキイ種苗)、ちりめん状の「グリーンフリル」(トキタ種苗)などがあります。

[畑の準備]

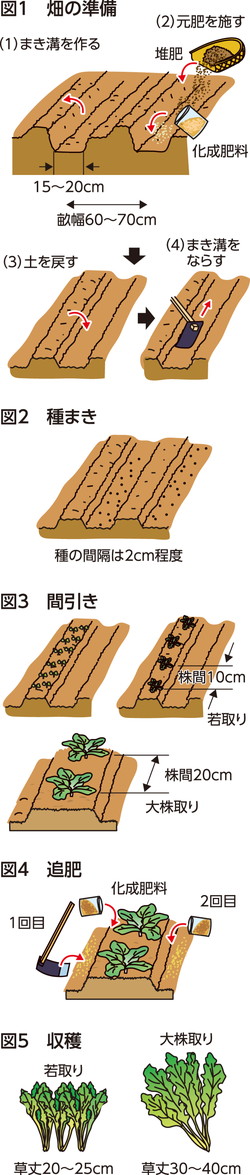

植え付け2週間前に、1平方m当たり苦土石灰100gをまいて、深く土を耕しておきます。1週間前に畝幅60~70cm、幅15~20cmの溝を掘り、この溝1m当たり元肥として化成肥料(NPK各成分10%)100g程度と堆肥2kgを施して土を戻し、くわでまき床が平らになるようならします(図1)。

[種まき]

溝全体に2cmくらいの間隔に種まきします(図2)。なお、苗作りをする場合、9cmポリ鉢に5~6粒まき、間引きして本葉5~6枚の苗に仕上げます。

[間引き]

じかまきでは、1回目は本葉2~3枚時に株間5~6cm、2回目は本葉5~6枚時に株間10cmくらいに間引きます。その後、1株おきに若取りし、残された株で大株取りもできます。初めから大株取りを狙う場合は、株間を20cmくらいにします(図3)。

[管理]

大株取りでは、追肥として年内と年明けに、1回当たり畝の長さ1mにつき化成肥料を50gくらい与えます(図4)。厳寒期の冬取りでは、霜による葉傷みを軽減するために不織布をべたがけすると良いでしょう。

[病害虫防除]

アオムシ、コナガにはゼンターリ顆粒水和剤(BT剤)などで防除します。なお、種まき後は防虫ネットや不織布のべたがけをして、害虫の食害を防ぎましょう。

[収穫]

草丈20cmくらいの小株から収穫(若取り)を始め、大株取りでは草丈30~40cmで株元から刈り取ります(図5)。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。

【野菜もの知り百科】トウガン(ウリ科トウガン属)

土壌医●藤巻久志

西瓜(スイカ)、南瓜(カボチャ)、胡瓜(キュウリ)、越瓜(シロウリ)、糸瓜(ヘチマ)など、ウリ科の野菜には漢字の読みが面白い物が多くあります。トウガンは冬瓜と書きますが、冬に取れるからではなく、夏に収穫して冬まで貯蔵できるのでこの名前が付きました。

西瓜(スイカ)、南瓜(カボチャ)、胡瓜(キュウリ)、越瓜(シロウリ)、糸瓜(ヘチマ)など、ウリ科の野菜には漢字の読みが面白い物が多くあります。トウガンは冬瓜と書きますが、冬に取れるからではなく、夏に収穫して冬まで貯蔵できるのでこの名前が付きました。生育適温25~30度の高温性で栽培期間も長いので、夏が短い寒地(年平均気温が9度未満の地域)での栽培は難しいです。栽培が盛んな亜熱帯(同18度以上)の沖縄では「シブイ」ともいい、「シブイ」の4と「トウガン」の10で4月10日を「とうがんの日」にしています。

トウガンの原産地は東南アジアの熱帯で、中国には3世紀ごろに伝わり、種子も消炎や利尿などの薬として利用されていました。日本には5世紀ごろに伝わり、奈良時代には食されていたという木簡があります。

品種には大玉系(10kg程度)、中玉系(5kg程度)、小玉系(1~2kg)があります。果形は長楕円(だえん)形と丸形があり、「長トウガン」は70cm以上の果長になります。大玉系のカット売りもされていますが、近年は小家族でも一度に使い切れる小玉系が人気です。

未熟の多くのトウガンの果皮には、触ると痛いくらいの産毛が生えていて、熟すにつれて産毛は落ちていきます。完熟するとブルーム(果粉)という白いろう状粉を吹きます。ブルームはキュウリやブドウなどにも発生し、人体には無害です。キュウリと同じように、艶々のブルームレストウガンもあります。

果実の95%は水分で、カリウムやビタミンCを多く含みます。カロリーも低く、ダイエットにも向く野菜です。皮とワタを除いた部分を利用します。果肉は柔らかく、淡泊な味なので、昆布やかつお節などのだしがよく染みます。体温を下げる働きもあり、豚肉との料理を食べると夏バテ防止になります。

藤巻久志(ふじまきひさし)

種苗管理士、土壌医。種苗会社に勤務したキャリアを生かし、土づくりに関して幅広くアドバイスを行う。

シニア野菜ソムリエKAORUのベジタブルライフ

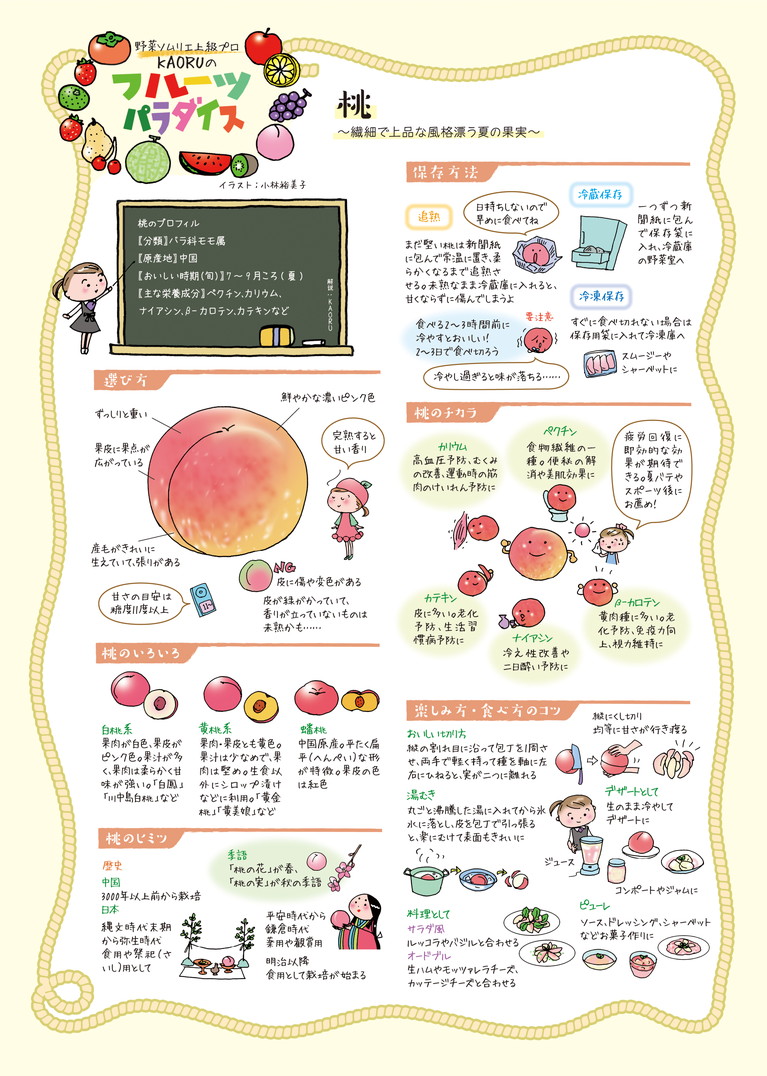

桃 - 繊細で上品な風格漂う夏の果実

シニア野菜ソムリエ ●KAORU

KAORU

日本野菜ソムリエ協会公認 シニア野菜ソムリエ

ラジオ局で報道キャスターを務める傍ら、野菜ソムリエの資格を取得。全国で第1号の野菜ソムリエとなる。現在は日本野菜ソムリエ協会の講師として野菜ソムリエの育成に力を注ぐ他、TV・ラジオ・雑誌などでも活躍。セミナーや講演、執筆活動も行っている。飲食店のレシピ開発や大手企業とのコラボ商品も多数手掛ける。大好きな野菜・果物について語る時間は何よりも幸せなひととき。

著書に『干し野菜手帖』『野菜たっぷり!サンドイッチレシピ』(共に誠文堂新光社)、『ポケット版 旬の野菜カレンダー』(宝島社)などがある。

私の食育日記

カビを防ぐ

食育インストラクター●岡村麻純

先日、娘が自分で作って大切にしていたきれいな色のスライムにうっすらとカビが生えていました。慌てて娘を説得して破棄しましたが、娘は悲しんで、どうしてカビが生えるのかと何度も聞いてきました。

先日、娘が自分で作って大切にしていたきれいな色のスライムにうっすらとカビが生えていました。慌てて娘を説得して破棄しましたが、娘は悲しんで、どうしてカビが生えるのかと何度も聞いてきました。

高温多湿な日本で暮らしていると身近なカビ。この微生物であるカビには、アレルギーやぜんそくの原因になるカビや、なかには発がん性のあるカビもいます。では、カビを防ぐためにはどうしたら良いのでしょう。カビの生存には、水分、pH、温度、酸素が大きく関わっています。

まず、カビの発生には水分が必要です。そのため、食品の貯蔵性もこの水分含量を指標として考えられていますが、カビの種類によってはわずかな水分でも生息できるため、粉類でも発育することがあります。小麦粉やお好み焼き粉などは、湿度の低い所への保存が必要です。次にpHとは、酸性・アルカリ性で表すものです。ラーメンやこんにゃくなどの一部の加工品はアルカリ性ですが、食品の多くは中性から弱酸性で、多くのカビが弱酸性を好みます。そして、温度ですが、カビは5度以上で発育できるといわれているので、冷蔵庫の中でも増殖してしまいます。しかしながら、カビにとっての適温は20度弱から30度ほどですので、冷蔵保存することで増殖を遅らせることができます。カビの心配な物は冷凍保存をお勧めします。そして最後に、人間と同じようにカビも生きるためには酸素が必要です。多くの食品がこの酸化を防ぐために包装に工夫がされていますが、開けてしまえばその効果は落ちてしまいます。賞味期限は開封前のものです、と注意書きがあるのもそのためです。開封前後では酸素と触れる量が違うことを理解した上で、保存期間を考えることが必要です。

気温も上がり、じめじめとするこの時期はカビの性質を理解して、保存に細心の注意を払いたいと思います。

岡村麻純(おかむら ますみ)1984年7月31日生まれ。お茶の水女子大学卒。大学で4年間食物科学を学び、食生活アドバイザーなどの資格を持つ。公式ブログ:http://ameblo.jp/masumiokamura/

出典:JA広報通信2022年6月号

← 令和4年5月号

令和4年7月号 →