[楽しい園芸・野菜のルーツ] [ベジタブルライフ] [私の食育日記] [バックナンバー]

楽しい園芸 – プロから聞いたアドバイスを紹介。初めての人もおまかせ! –

【あなたもチャレンジ!家庭菜園】カリフラワー 純白な花蕾を適期に収穫

園芸研究家 ●成松次郎

カリフラワーの生育適温は15~20度といわれ、耐暑性、耐寒性のある野菜です。夏まき・秋冬取りが一年で最も作りやすい時期で、温暖地では7月中旬~8月下旬が種まき期です。

カリフラワーの生育適温は15~20度といわれ、耐暑性、耐寒性のある野菜です。夏まき・秋冬取りが一年で最も作りやすい時期で、温暖地では7月中旬~8月下旬が種まき期です。

[品種]

カリフラワーは花蕾(からい)ができるには、茎葉の大きさとある程度の低温が関係し、中生品種は早生品種に比べ、より進んだ生育と、より低い温度が必要です。そのため、長い間の収穫を楽しむには品種の使い分けが必要です。早生品種では「バロック」(サカタのタネ)、「スノークラウン」(タキイ種苗)、「雪まつり」(武蔵野種苗園)など、中生品種では「輝月」(野崎採種場)、「スノードレス」(タキイ種苗)などがあります。茎葉と花蕾がコンパクトな「美星」(サカタのタネ)、スティック状に花茎が伸びる「カリフローレ」(トキタ種苗)など、ユニークな品種もあります。

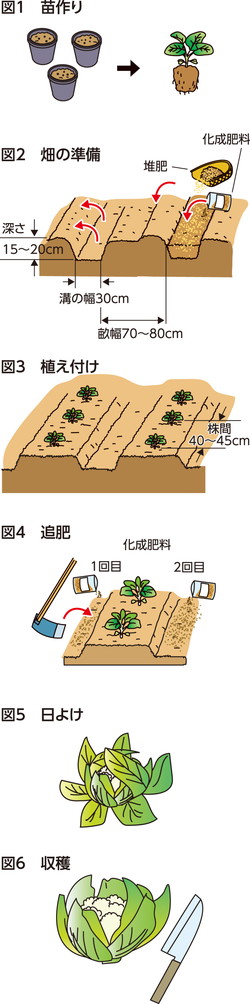

[苗作り]

直径7・5~9cmのポリポットを使い1ポット当たり4~5粒をまき、子葉展開時に密生部を間引き、本葉2~3枚で1株に間引き、本葉5~6枚まで育てます。128穴のセルトレイでは1穴2粒まき、間引いて本葉3~4枚まで育てます(図1)。育苗期間中は、防虫ネットのトンネル被覆で害虫の飛来を防ぎます。

[畑の準備]

植え付け2週間前に、1平方m当たり苦土石灰100gをまいて、深く土を耕しておきます。1週間前に畝幅70~80cm、深さ15~20cmの溝を掘り、この溝1m当たり化成肥料(NPK各成分10%)100g程度と堆肥2kgを施し、土を戻してよく混ぜて畝を作ります(図2)。

[植え付け]

本葉5~6枚の頃、株間40~45cm程度に植え付けます(図3)。植え傷みが起こらないように、植え穴には十分水を注いでおきましょう。

[追肥]

植え付け20日後ごろに畝の片側に化成肥料を畝1m当たり50gくらいまいて、土寄せします。その20日後ごろに畝の反対側に同量を施用します(図4)。

[病害虫の防除]

ヨトウムシ、コナガなどが多いので「トアロー水和剤CT」などで駆除します。

[収穫]花蕾が見えたら、花蕾に日焼けや汚れが付かないように、外葉の1~2枚を内側に折って花蕾に載せます(図5)。花蕾が12cm以上の大きさになり、つぼみの表面が緻密なうちに、外葉を6~7枚付けて切り取ります(図6)。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。

【野菜もの知り百科】レタス(キク科アキノノゲシ属)

土壌医●藤巻久志

レタスの和名は萵苣(ちしゃ)で、乳草(ちちくさ)と呼ばれていたのが変化したものです。学名はLactuca sativa L.です。属名のLactucaは乳を意味し、茎を切ると乳白色の液が出ることにちなんでいます。種小名のsativaは栽培という意味で、L.は命名者のリンネの略記です。乳白色の液は同じキク科のタンポポやノゲシの茎を切っても出てきます。レタスの切り口が赤褐色に変色するのは、この液に含まれているポリフェノールが酸化したもので、病気や腐っているわけではありません。なめてみるととても苦く、これが害虫から守ってくれているといわれています。

レタスの和名は萵苣(ちしゃ)で、乳草(ちちくさ)と呼ばれていたのが変化したものです。学名はLactuca sativa L.です。属名のLactucaは乳を意味し、茎を切ると乳白色の液が出ることにちなんでいます。種小名のsativaは栽培という意味で、L.は命名者のリンネの略記です。乳白色の液は同じキク科のタンポポやノゲシの茎を切っても出てきます。レタスの切り口が赤褐色に変色するのは、この液に含まれているポリフェノールが酸化したもので、病気や腐っているわけではありません。なめてみるととても苦く、これが害虫から守ってくれているといわれています。レタスの原産地は地中海沿岸で、エジプトでは紀元前4500年ころから栽培されていました。古代ギリシャや古代ローマでは、健康と安眠をもたらす野菜として食べられてきました。乳白色の液はサポニン様物質といい、肝臓や腎臓の機能を高める働きがあり、食欲増進や精神安定の作用もあります。

レタスには玉レタス、コスレタス(立ちチシャ)、リーフレタス(サニーレタス)、ステムレタス(茎チシャ)などがあります。最も多く流通しているのは玉レタスで、主産地は長野、茨城、群馬などです。

現在の野菜の半分以上は家庭用ではなく、外食や中食などの業務用に使われています。業務用というと昭和時代は漬物用で、ダイコンやハクサイなどの契約栽培が行われるようになりました。当時の農業現場には契約順守という概念が少なく、取引価格を決めても、青果が高ければ農家は市場に出荷し、安ければ業者は引き取り価格を下げるということがたびたびありました。

ファミレスのサラダやコンビニのサンドイッチのレタスは、欠品が許されず、天候のせいにすることはできません。レタスにも工業製品並みの安定品質、安定数量、安定価格が求められています。

藤巻久志(ふじまきひさし)

種苗管理士、土壌医。種苗会社に勤務したキャリアを生かし、土づくりに関して幅広くアドバイスを行う。

シニア野菜ソムリエKAORUのベジタブルライフ

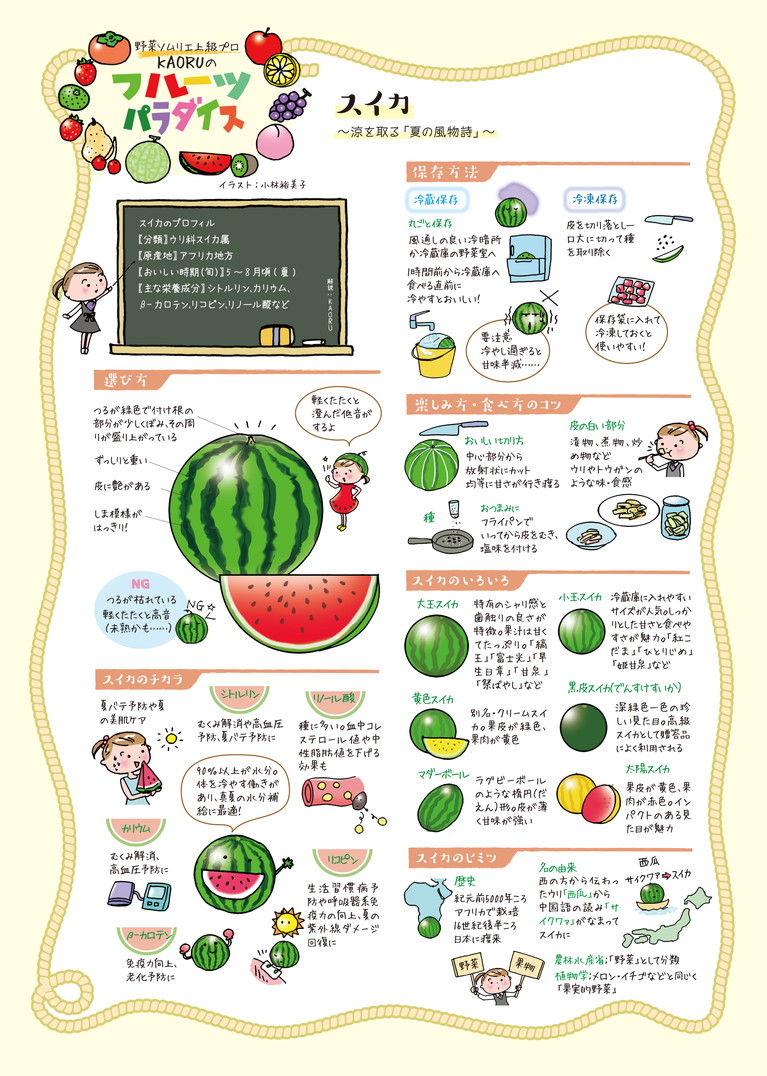

スイカ - 涼を取る「夏の風物詩」

シニア野菜ソムリエ ●KAORU

KAORU

日本野菜ソムリエ協会公認 シニア野菜ソムリエ

ラジオ局で報道キャスターを務める傍ら、野菜ソムリエの資格を取得。全国で第1号の野菜ソムリエとなる。現在は日本野菜ソムリエ協会の講師として野菜ソムリエの育成に力を注ぐ他、TV・ラジオ・雑誌などでも活躍。セミナーや講演、執筆活動も行っている。飲食店のレシピ開発や大手企業とのコラボ商品も多数手掛ける。大好きな野菜・果物について語る時間は何よりも幸せなひととき。

著書に『干し野菜手帖』『野菜たっぷり!サンドイッチレシピ』(共に誠文堂新光社)、『ポケット版 旬の野菜カレンダー』(宝島社)などがある。

私の食育日記

運動前後の食事

食育インストラクター●岡村麻純

息子の学校では春に運動会があります。運動会やスポーツの試合前など、朝から食事を何にしようかと母も気合が入ってしまいます。お子さんがいる家庭では、スポーツの習い事など運動前に、どのタイミングで何を食べてもらおうか悩むことも多いのではないでしょうか。

息子の学校では春に運動会があります。運動会やスポーツの試合前など、朝から食事を何にしようかと母も気合が入ってしまいます。お子さんがいる家庭では、スポーツの習い事など運動前に、どのタイミングで何を食べてもらおうか悩むことも多いのではないでしょうか。

元気に運動をするためには、ご飯や麺類に含まれる炭水化物が必要です。しかし、エネルギーをたくさん取らないと、と食べ過ぎてしまうとおなかがいっぱいで動きづらく、また消化にエネルギーが使われてしまって、運動に全ての力を使い切れません。大事な日の朝こそ、油物は控え、おにぎりやパスタなど、炭水化物は腹八分目にするのが一番です。また、胃の中の物を消化するには、3時間ほどかかります。そのため、試合時間など一番力を発揮したい時間の3時間前までには食事を済ませておくと良いと思います。3時間もたつとちょっと小腹がすいてしまうという子には消化しやすいゼリーやバナナを1~2時間前に食べるのもお勧めです。

運動をたくさんするときに意識してほしいのが、鉄分です。鉄分が不足してしまうと持久力も落ちてしまいます。毎日元気いっぱいに過ごすためにも、日頃から、ホウレンソウやヒジキ、赤身のお肉を意識的に食べて、鉄分不足にならないよう気を付けたいものです。

たくさん運動をした後には、あまり時間を空けずにエネルギー補給をすることも大切です。サンドイッチなど、炭水化物とタンパク質が同時に取れる物が理想的です。また、運動後の蜂蜜レモンもお勧めです。蜂蜜は使ったエネルギーを素早く補給してくれますし、レモンのクエン酸やビタミンCは体にたまった疲れを取ってくれます。

わが子が全力を出して思いっ切りスポーツを楽しめるよう、前後の食事に愛情を込めて、応援する気持ちを伝えたいと思います。

岡村麻純(おかむら ますみ)1984年7月31日生まれ。お茶の水女子大学卒。大学で4年間食物科学を学び、食生活アドバイザーなどの資格を持つ。公式ブログ:http://ameblo.jp/masumiokamura/

出典:JA広報通信2022年5月号

← 令和4年4月号

令和4年6月号 →