[楽しい園芸] [野菜のルーツ] [豆知識&簡単レシピ] [食の健康百科] [バックナンバー]

楽しい園芸 – プロから聞いたアドバイスを紹介。初めての人もおまかせ! –

【あなたもチャレンジ!家庭菜園】 良質な秋冬取り白ネギ作りのポイント

板木技術士事務所 ●板木利隆

春まきした白ネギ(根深ネギ)の苗は日増しに大きく育ち、盛夏に入るころには本畑へ定植します。長くよく締まった軟白部を多く作り上げるポイントは、次の4点です。

春まきした白ネギ(根深ネギ)の苗は日増しに大きく育ち、盛夏に入るころには本畑へ定植します。長くよく締まった軟白部を多く作り上げるポイントは、次の4点です。(1) 苗の仕上げ

畑に条まきして育てている苗は、密な所を間引き、2~3cm間隔でしっかり仕上げます。このころアブラムシやネギアザミウマなどの害虫や、さび病、べと病などが発生しやすいので、殺虫剤(粒剤)を株元に、殺菌剤に展着剤を加えて全体に散布し、防除に努めましょう。

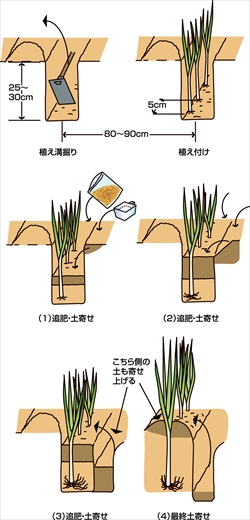

(2) 植え付け

苗の直径が1cm以上に育ったら本畑に植え付けます。図のように80~90cm間隔に、丁寧にくわ幅の溝を作ります。溝が崩れないように作るには、前作が終わって空いた畑は、表面の草、残葉などきれいに整理し、耕さないで、地面を固くしておくことです。苗を大小二つに分け、そろえてから3~4cm間隔に、壁面に立て掛けて植え付けます。

植えた後、根元に2cmの厚さに土を入れ、苗が倒れないように足で踏みつけておきます。その後すぐに溝いっぱいに稲わら、干し草などを入れて乾燥を防ぎます。植え付け時には肥料はまったく与えず、新根の発生を促します。

(3) 追肥と土寄せ

夏の暑さが遠のき始めるとネギは生育を始め、新葉が増えます。このころ溝の肩の部分に、肥料(有機配合、化成肥料など)を施し、くわで軽く土と混ぜ合わせて、溝の中へ落とし入れます。

9月下旬ころから盛んに成長しますので、第2回、第3回と逐次追肥、土寄せを行います。全体的には追肥の重点は前半に、土寄せは後半に、長い軟白部が多くなるように仕上げます。

土寄せしてから軟白部が仕上がるまでには、中~晩秋で40日ほどかかりますので、正月を狙って収穫するには11月中旬に最後の土寄せを完成するように心掛けましょう。

(4) 風水害の対策を怠らない

台風シーズンが肝心な育成ステージに当たります。台風に見舞われたら、早めに畑を見回り、植え溝内の排水を図ります。ネギの根は乾燥には強いですが過湿には大変弱いので、対策は急を要します。風による倒れは曲がりの原因になりますから、できるだけ早く起こし、姿勢を直して不良品の発生を食い止めましょう。

四季の花づくり 夏の水やりは午前中にたっぷり

●早川 京子

沖縄や奄美地方の6月下旬を皮切りに、7月中下旬には九州、四国、本州が梅雨明けします。夏の強い陽光に照らされて、花壇、鉢の土は水分がどんどん失われていきます。水やりが毎日欠かせない時期です。水やりは午前中にたっぷりとしましょう。夕方の水やりは、植物を夜間に徒長させるので控えましょう。

沖縄や奄美地方の6月下旬を皮切りに、7月中下旬には九州、四国、本州が梅雨明けします。夏の強い陽光に照らされて、花壇、鉢の土は水分がどんどん失われていきます。水やりが毎日欠かせない時期です。水やりは午前中にたっぷりとしましょう。夕方の水やりは、植物を夜間に徒長させるので控えましょう。

菊やアサガオは夕方には、水をやらないのが普通です。なかには、ナスタチウム(金蓮花)のように夕方に水をやらない方が、花付きが良いとされるものさえあります。午前中に水やりをしても、昼間、草花の葉がしおれたようになることがありますが、体内の水分を逃がさないように植物が気孔を閉じるからです。夕方には回復するはずです。

菊は、先月中旬ごろ挿し芽した11月咲きの苗は今月上旬に定植し、12月咲きは今月上旬に挿し芽し、下旬に定植します。定植後10日ぐらいで摘心し、枝数を増やしてやります。2度咲きの菊は、花が終わったら、早めに株元近くまで切り戻し、乾燥肥料を追肥しておきましょう。

ハナショウブは花が終わったら株分け、植え付けをします。今月中には終えましょう。根付いたら、来年も良い花を咲かせるために、秋までに肥料を施して、株を充実させます。

リコリスの仲間のナツズイセン、キバナヒガンバナ、シロバナヒガンバナなどは夏植えです。今月から9月に植えられます。堆肥など有機質をたっぷり施して、植えましょう。

鉢植えのサクラソウ(日本桜草)は暑さが来ると、葉が枯れてきますので、直射光の当たらない所で、水やりをしながら、過ごさせます。

ハボタンを種まきから楽しむなら、七夕ごろにまきましょう。いつまいても発芽し、育ちますが、このころにまくと、暮れから正月に、見応えのある大きな姿に育ちます。2、3日で発芽しますので、本葉2~3枚と7~8枚のときに植え広げ、8月下旬から9月初めの定植に備えます。育苗中の水やりも、株がしおれない程度に控えましょう。

ベジフル歳時記・野菜のルーツ – 身近な野菜のルーツをご紹介します –

土用丑の日

野菜ソムリエ ●KAORU

「土用丑(うし)の日」には夏バテ防止にウナギを食べる習わしがありますね。

「土用丑(うし)の日」には夏バテ防止にウナギを食べる習わしがありますね。

そもそも「丑の日」とは一年を十二支に割り当てた数え方。「土用」とは立春、立夏、立秋、立冬前の約18日間を指し、その間に巡ってくる丑の日を「土用丑の日」と呼んでいます。実は季節ごとに土用が存在しますが、近年では主に夏の土用を指すようになりました。

夏の「土用丑の日」は梅雨明けと重なり、気候も体調も変化する季節の節目に当たります。ウナギをはじめ、うどん、ウリ、梅干しなど、頭に「う」の付く食べ物を食べると疲労回復に効果的とされてきました。

なかでもウナギは古くから栄養価が高いスタミナ源として注目されていた食材。タンパク質の他、EPA、DHAなどの脂質、免疫力を高めるビタミンA、E、代謝促進に役立つビタミンB群、骨の形成に寄与するビタミンD、カルシウム、貧血予防に効果的な鉄など、優れた栄養成分をバランス良く含み、まさに疲労回復には最適です。ただしビタミンCはほとんど含有しないため、ビタミンCを多く含む野菜と組み合わせるとさらに夏バテ防止に効果を発揮します。

特にこの時期に育つ夏野菜にはビタミンCがたっぷり含まれるので、旬の物を中心に。トマト、ピーマン、パプリカ、シシトウ、オクラ、ゴーヤー、エダマメ、モロヘイヤなどをサイドメニューに添えて。青シソ、ミョウガ、さんしょう、ワサビ、ショウガなどを薬味として添えれば、栄養面だけでなく、後味もさっぱりして落ちがちな食欲もアップします。

今年の「土用丑の日」は7月29日。いつものウナギに旬の野菜もプラスして、夏を元気に乗り切りましょう。

豆知識・簡単レシピ – 旬の食材の豆知識やレシピを紹介します –

新鮮食材で楽しくクッキング① さっぱり親子のちらしずし

料理研究家 ●波多野充子

|

■材料(4人分) 1食当たり約382kcal

米 ………………………………………… 2合 |

|

■ 作り方

夏には色鮮やかでレモンの酸味が爽やかな、ちらしずしはいかがでしょう。具材におしんこを刻んで加えると、味の深みが広がり、食感も楽しめます。ご飯を炊くときに昆布と酒を加え、水加減を控えめにするのがポイントです。 |

|

新鮮食材で楽しくクッキング② 夏野菜のからし酢みそ添え

|

■材料(2人分) 1食当たり 約140kcal

ナス ………………………………… 3本 |

|

■ 作り方

香ばしく焼いたナス、さっとゆでた色鮮やかなオクラとインゲン。いつもはしょうが醤油(じょうゆ)でいただく一品ですが、オリーブ油のこくをプラスした「からし酢みそ」を添えると、一味違うハーモニーを醸し出してくれます。旬の夏野菜をたっぷりお召し上がりください。 |

|

ベターホームのお料理教室

旬ならではの甘味を楽しみましょう! - トウモロコシ –

取れたての甘味たっぷりのトウモロコシを食べることができるのは、6~9月の旬ならではの楽しみです。日本での主な産地は北海道、千葉、群馬など。昼夜の温度差があると甘味が増すといわれています。

取れたての甘味たっぷりのトウモロコシを食べることができるのは、6~9月の旬ならではの楽しみです。日本での主な産地は北海道、千葉、群馬など。昼夜の温度差があると甘味が増すといわれています。

日本では野菜として食べることがほとんどですが、中南米ではトウモロコシを主食にしている地域もあり、炭水化物を中心にビタミン、ミネラルなどをバランス良く含む食品です。また、動脈硬化を予防する働きのあるリノール酸や、腸内環境を整える食物繊維が多く含まれます。

選ぶときは、皮付きで皮の緑色が濃く、ひげが多くて茶色いものを。また、持ってみてどっしりと重量感のあるものを選びましょう。実は先端まで詰まっていて、粒がふっくらつやつやしているものが良いでしょう。粒の色は、品種によって異なり白っぽいものもあります。

鮮度や甘味が落ちやすいので、買ったらできるだけ早く調理しましょう。ゆでるときには水1Lに対して塩大さじ1/2を加え、皮をむいたトウモロコシを水から5~6分ゆでます。電子レンジの場合はラップに包み、3~4分(500W)加熱します。

そのままゆでたり、焼いたりするだけでもおいしいのですが、黄色い粒々を生かして炒め物やサラダ、スープなどの料理に入れると、彩りや食感のアクセントになります。粒を外すときは、トウモロコシを斜めに立てて持ち、包丁で粒をそぎ落とすようにすると、粒が外しやすくなります。また、豪快に丸ごと切って使えるのは生ならでは。料理がぐんと夏らしくなり、ボリュームも増します。

すぐに調理しない場合は、冷凍保存ができます。その際は、粒を外してから冷凍すると味が落ちにくくなります。

RECIPE トウモロコシと牛肉のピリ辛煮

|

撮影:松島 均 |

■材料(2人分) 一人分約444kcal

トウモロコシ ……………………… 小1本(200g) |

|

■ 作り方(調理時間 30分)

|

|

出典:JA広報通信2014年6月号

← 平成26年5月号

平成26年7月号 →