[楽しい園芸・野菜のルーツ] [ベジタブルライフ] [私の食育日記] [バックナンバー]

楽しい園芸 – プロから聞いたアドバイスを紹介。初めての人もおまかせ! –

【あなたもチャレンジ!家庭菜園】リーキ トロリとした食感を楽しむ

園芸研究家 ●成松次郎

家西洋ネギともいわれ、フランス料理ではポアローとの呼び名でシチューや肉の付け合わせに利用されます。土寄せした太く白い部分(軟白)は外観的には「下仁田ネギ」に似ていますが、葉ははかま状に両側に重なって付きます。煮込んでも煮崩れせず、歯切れが良く甘味と香りがあります。なお、若取りしたリーキはポワロジェンヌといい、柔らかで生食もできます。

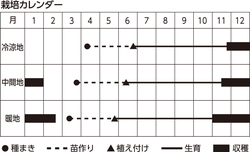

[栽培時期]

[栽培時期]

根深ネギと似た作り方で、春彼岸ごろに種をまき、夏に苗を植え付け、冬に収穫する春まき栽培が一般的です。根深ネギより栽培期間が長くかかります。

[品種]

[品種]

「ポワロ」(タキイ種苗)、「ポトフ・ルフレ」(渡辺農事)などが、茎葉が太く寒さに強い品種です。

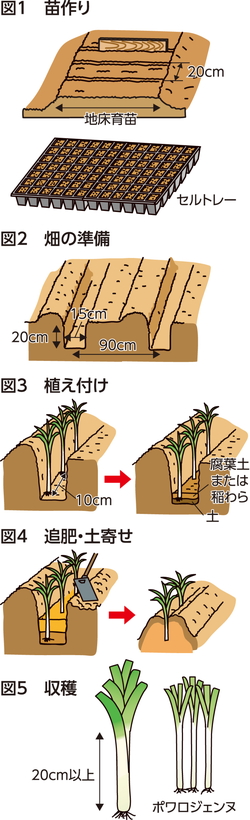

[苗作り] 地床では、1平方m当たり化成肥料(NPK各成分10%)を100g、苦土石灰100gくらいを散布し、畝幅100cm程度の栽培床を作ります。

畝の方向と直角に20cm間隔に、厚さ1cmくらいの板で深さ5、6mmの溝を作り、株間1cm間隔に種まきします。セルトレーでは育苗用土を使い、128穴トレーなどに1セル当たり2、3粒まきます(図1)。その後、本葉3、4枚までに株間2、3cm(セルトレーでは1本立ち)に間引きます。

[畑の準備]

元肥は事前に1平方m当たり苦土石灰200g程度を散布し、その後完熟堆肥1kgと化成肥料150gを施用します。畝幅は90cm程度、植え付け溝は深さ20cm、幅15cmに掘り下げます(図2)。

[植え付け]

中間地では5、6月が植え付け期となります。草丈7、8cm、鉛筆程度の太さの苗を、はかま状に開く葉を畝の直角方向にし、およそ10cm間隔で溝に立てます。根元に少し土をかけ、その上にわらや腐葉土を5~10cmの厚さに入れます(図3)。

[追肥・土寄せ]

秋口から3、4回、1カ月ごとに株元に畝1m当たり化成肥料50gをまいて長ネギのように土寄せ(軟白)をします。このとき、葉と葉の間に土が入らないように丁寧に行います(図4)。

[病害虫の防除]

リーキは農薬取締法では「ねぎ」に含まれ、ネギに使える農薬を利用できます。特に、軟腐病やハモグリバエ、アザミウマに注意します。軟腐病にはZボルドーなど、ハモグリバエ、アザミウマにはベニカ水溶剤などの登録農薬を使用基準に従って散布します。

[収穫]

茎の太さが3~5cm、軟白長が20cm以上になれば収穫ができます(図5)。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。

【野菜もの知り百科】水菜(アブラナ科アブラナ属)

土壌医●藤巻久志

水菜は京都原産の伝統野菜で、流水を畝間に引き入れて栽培したので「水菜」の名が付いたといわれています。関東では「京菜」とも呼ばれています。水菜には細茎種と広茎種があります。細茎種は小株で売られることが多いですが、4kgの大株にすると600枚以上の葉数になり、千筋(せんすじ)京菜の別名があります。広茎種はハクサイ並みの大株で収穫します。

水菜は京都原産の伝統野菜で、流水を畝間に引き入れて栽培したので「水菜」の名が付いたといわれています。関東では「京菜」とも呼ばれています。水菜には細茎種と広茎種があります。細茎種は小株で売られることが多いですが、4kgの大株にすると600枚以上の葉数になり、千筋(せんすじ)京菜の別名があります。広茎種はハクサイ並みの大株で収穫します。昭和中ごろの横浜では、冬野菜のハクサイが終わると広茎の「磯子京菜」が八百屋に並び、春が近いことを感じたものです。磯子の高台には美空ひばりの「ひばり御殿」が立っていました。

水菜はシャキシャキとした歯切れの良さが特徴で、鍋物や煮物、漬物などに利用されます。薄切りにしたクジラ肉を用いた関西のはりはり鍋が有名です。油揚げとの煮びたしもおいしいです。

カロテンやビタミン類を豊富に含み、がんを予防する野菜といわれています。カリウムや鉄などのミネラルも多く、特にカリウムはナトリウムの排せつを促進し高血圧の予防や改善の作用があるとされています。

水菜は海外でもMizunaやKyonaと呼ばれ、葉形の面白さや食感からサラダで食されています。水菜を生食する慣習がなかった日本では、欧米からの逆輸入で、30年くらい前から外食産業がサラダに使うようになりました。

幼苗から切り込みのある独特の葉形になるので、ベビーリーフサラダには欠かせません。ベビーリーフサラダにはチンゲンサイやタアサイなどの中国野菜も入るので、オリエンタルミックスとも呼ばれています。

壬生菜は水菜の変種で、葉に切れ込みがなく、ピリッとした辛味があります。主に漬物に使われ、千枚漬けには塩漬けが青みとして添えられることが多いです。

水菜や壬生菜は、他のアブラナ属野菜と交雑します。伝統野菜は採種技術も引き継がれ、今も品質が維持されています。

藤巻久志(ふじまきひさし)

種苗管理士、土壌医。種苗会社に勤務したキャリアを生かし、土づくりに関して幅広くアドバイスを行う。

シニア野菜ソムリエKAORUのベジタブルライフ

イチゴ - 愛される赤い果実

シニア野菜ソムリエ ●KAORU

KAORU

日本野菜ソムリエ協会公認 シニア野菜ソムリエ

ラジオ局で報道キャスターを務める傍ら、野菜ソムリエの資格を取得。全国で第1号の野菜ソムリエとなる。現在は日本野菜ソムリエ協会の講師として野菜ソムリエの育成に力を注ぐ他、TV・ラジオ・雑誌などでも活躍。セミナーや講演、執筆活動も行っている。飲食店のレシピ開発や大手企業とのコラボ商品も多数手掛ける。大好きな野菜・果物について語る時間は何よりも幸せなひととき。

著書に『干し野菜手帖』『野菜たっぷり!サンドイッチレシピ』(共に誠文堂新光社)、『ポケット版 旬の野菜カレンダー』(宝島社)などがある。

私の食育日記

心も温まるだし

食育インストラクター●岡村麻純

メニューを考えるとき、できるだけ「だし」を使ったメニューを多く取り入れるように心がけています。だしには心をほっとさせる力があるように思います。寒い冬、温かいみそ汁を飲むと、体だけでなく心まで温まった気がする、そんな経験があるかと思います。

メニューを考えるとき、できるだけ「だし」を使ったメニューを多く取り入れるように心がけています。だしには心をほっとさせる力があるように思います。寒い冬、温かいみそ汁を飲むと、体だけでなく心まで温まった気がする、そんな経験があるかと思います。

このほっとする要因は、だしに含まれるうま味成分が関係しています。うま味は、甘味、塩味、苦味、酸味と並び、味の基本味の一つです。うま味成分には、かつお節に含まれるイノシン酸、昆布に含まれるグルタミン酸、シイタケのグアニル酸などが有名です。他にも、煮干しだしはイノシン酸、あご(トビウオ)だしにはイノシン酸とグルタミン酸の両方が含まれています。

実は私たちが生まれてすぐに飲む母乳にもこのうま味成分、グルタミン酸が多く含まれています。母親のおなかの中にいるときの羊水にもわずかながらグルタミン酸が含まれていることが分かっています。赤ちゃんがうま味成分を好むことも分かっており、離乳食初期に調味料の前に昆布だしを使うのもこのためです。

この母親のおなかにいる頃からグルタミン酸でうま味を知る私たち。母からの愛情が詰まったうま味を知っているからこそ、大人になってからも、うま味成分を味わうとなんだかほっとするようになっているのです。

そこでわが家では、基本は昆布とかつお節で作った合わせだしを多めに作り、可能な限り多くの料理で使うように心がけています。毎日のみそ汁はもちろんのこと、カボチャの煮物やホウレンソウのおひたしなど、野菜料理にも水ではなく、だしを使います。ちなみに、トマトにもグルタミン酸が含まれるため、カレーなどの洋食のときは水ではなくトマトで煮込むこともあります。

子どもたちが大きくなり、それぞれの世界で頑張って帰ってきたとき、心も体もほっと安心する食卓になるよう、だしを使った料理を増やしていきたいと思います。

岡村麻純(おかむら ますみ)1984年7月31日生まれ。お茶の水女子大学卒。大学で4年間食物科学を学び、食生活アドバイザーなどの資格を持つ。公式ブログ:http://ameblo.jp/masumiokamura/

出典:JA広報通信2023年1月号

← 令和4年12月号

令和5年2月号 →